قضايا وكتب

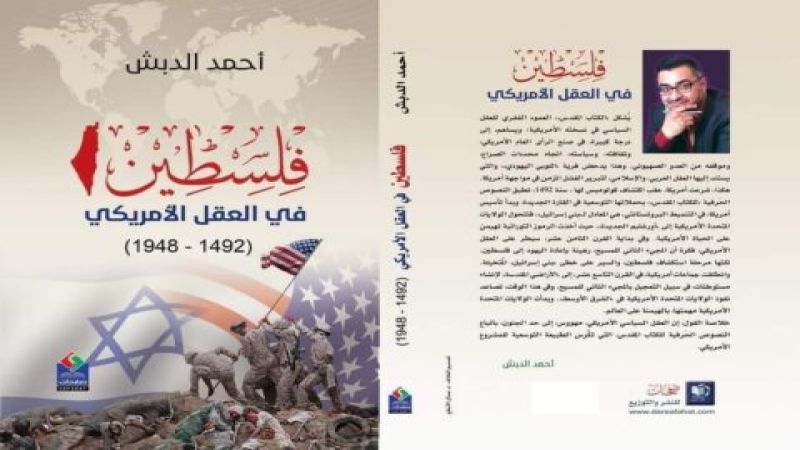

مراجعة كتاب: فلسطين في العقل الأميركي

المؤلف: أحمد الدبش

العنوان: فلسطين في العقل الأميركي، (1492 - 1948)

سورية، الطبعة الأولى، 2021، عدد الصفحات، 322

الناشر، صفحات للدراسات والنشر

مراجعة: شوكت اشتي

_____________________

يُقدم مؤلف كتاب "فلسطين في العقل الأميركي" مقاربة "مختلفة" لتوضيح طبيعة العلاقة بين أميركا والكيان الصهيوني. تبدو هذه الرؤية غير متداولة، من حيث المبدأ، الأمر الذي قد يجعلها "جديدة" بالنسبة إلى البعض، ومُفاجئة للبعض الآخر، ومثيرة للنقاش والتساؤل في الأحوال كافة. وما يزيد المسألة استغرابًا وتعجبًا، أن هذه العلاقة، بحسب العنوان الرئيس، قائمة وموجودة قبل احتلال فلسطين وقيام الكيان المصطنع. إذ إن جذورها التاريخية تعود إلى أربعمئة وست خمسين عامًا، أي من العام 1492 ولغاية 1948. إذ من المتعارف عليه، سياسيًّا، أن "الأمبراطورية البريطانية" الدولة المنتدبة على فلسطين وصاحبة الإعلان عن وعد بلفور هي عمليًّا الراعي والداعم والعامل الأساس في مساعدة الحركة الصهاينة لاحتلال فلسطين. فما هو دور أميركا في هذه القضية؟ هل كانت العلاقة بين أميركا والصهاينة قائمة قبل بلورة المشروع الصهيوني في مؤتمر 1898؟ وكيف يمكن أن تكون العلاقة قبل احتلال فلسطين؟

يحاول الكتاب "الإجابة" عن هذه التساؤلات عبر توزيع مادته إلى أربعة أبواب، بدءًا من "تأسيس" أميركا، مرورًا بالتصورات الأميركية حول الشرق الوسط، إلى متابعة بعض المغامرات "الاستكشافية" باتّجاه "الأرض المقدسة"، وصولًا إلى محطات سياسية وعملانية محدّدة، قامت بها الإدارة الأميركية لخدمة المشروع الصهيوني. لذلك تبدو الأبواب متسلسلة في تقديم الفكرة، واضحة في عرض مساراتها التاريخية. من هنا، فالنص الذي نراجعه غني بالمعطيات والآراء والأفكار والوقائع والاقتباسات والمراجع، الأمر الذي يجعل متابعته شيّقة، وإن كانت صادمة لهول الأوهام التي سيطرت، وما تزال، على المخيال الأميركي وثقافته.

- تفسير محدود

العلاقة الأميركية مع الكيان الصهيوني ليست جديدة، وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، بعد عملية طوفان الأقصى (7تشرين الأول 2023)، بمشاركة ومباركة ودعم أميركيين، هي إحدى المظاهر الفاضحة عن طبيعة هذه العلاقة. لذلك تتعدد التساؤلات عن مبرر هذه العلاقة ومسوغات الدعم الأميركي الكامل لسياسات الاحتلال ومجازره وحروبه الإجرامية الدائمة والمستمرة والمتفلتة من كلّ القيم والمعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية.

من هنا؛ رأى العديد من المفكرين والمثقفين والسياسيين والمحللين أن قوة جماعات الضغط اليهودية/الصهيونية في أميركا هي الأساس في تشكيل السياسات الأميركية وتحديد خيارات أقوى دولة في العالم، ما يجعل العلاقات الأميركية مع الكيان الصهيوني قائمة ومستمرة بقوة. لكن هل يكفي هذا السبب لتبني أميركا المشروع الصهيوني، ودعمه والاستمرار في تغطيته والانحياز له؟

- مخاطر التفسير المحدود

يبدو هذا التفسير تقليديًا وغير كافٍ؛ وبالتالي لا يطال جوهر العلاقة ولا يُبيّن أركانها وخلفياتها. إضافة إلى أن له تداعيات وارتدادات سياسية سلبية، لعلّ من أبرزها الآتي:

أولًا: هذا التفسير يُظهر أن أقوى دولة في العالم مغلوب على أمرها. وكأن الدعم يتم رغمًا عنها وضد رغبتها. فتغدو أميركا وكأنها مغلوبة على أمرها، وتحتاج إلى المساعدة بوجه النفوذ اليهودي - الصهيوني.

ثانيًّا: هذا التفسير مُفيد جدًا للنظم العربية، أي أن هذه الأنظمة تستفيد من أسطورة قوة اللوبي الصهيوني الذي لا "يُقهر" في أميركا، لتجعل "الهزيمة العربية" شيئًا متوقعًا، أي هي تُبرر هزيمتها وتجعلها أمرًا طبيعيًا.

ثالثًا: هذا التفسير يُحسّن صورة أميركا أمام "زبائنها العرب"؛ لأن أميركا تبدو "ضحية"، و"ألعوبة" بيد اللوبي الصهيوني، ودعمها للكيان الصهيوني مفروض عليها وضد إرادتها.

رابعًا: هذا التفسير يُغفل الطريقة التي تتغلغل منها المواقف الموالية للصهيونية في الثقافة الأميركية، ما يُهمّش حقيقة السياسة الأميركية المتكيّفة مع متطلبات الحركة الصهيونية وسياساتها.

- البعد الديني

من هنا؛ تأتي "أهمية" الكتاب، موضوع المراجعة، كونه يتجاوز التفسير التقليدي السائد، مع حضوره. إذ يوضّح بالدلائل والمعطيات والمواقف والسياسات أن الانحياز الأميركي قابع بعمق في "الثقافة الأميركية"، وله جذوره الإيمانية الدينية، أي أن "التراث اليهودي المسيحي" يُترجم في حقل السياسة ومفاعيلها المباشرة لتحديد مسار الانحياز الأميركي الكامل والمطلق للكيان الصهيوني.

التراث اليهودي للمسيحية الأميركية جعل الكثيرين من المسيحيين الأميركيين يعتقدون أن قيام الكيان الصهيوني الذي تجسد في العام 1948، جاء تحصيلًا للنبوءات التوراتية. وبالتالي؛ كيان الاحتلال يؤدي دورًا مركزيًا في "مُخطط السماء والأرض". لهذا؛ انتصارات الاحتلال في حروبه ضدّ العرب دليل على صدقية هذه النبوءات التوراتية. وهي تُمهد، بحسب هذا الاعتقاد "لمجيء المسيح". من هنا، احتلال القدس، وما تبعه، وسعي الصهاينة

لإعادة بناء المعبد فوق قبة الصخرة هو الخطوة الأخيرة في التهيئة للمجيء الثاني للمسيح.

هذا التصور يتقاطع حوله وفيه وعليه، الأميركيون ورؤساؤهم، ويشربونه مع حليب أمهاتهم، مُثلًا أخلاقية، ثقافيًا وتاريخيًا وتربويًا وإعلاميًا ودينيًا، ما يجعل "الكتاب المقدس" العمود الفقري للعقل السياسي الأميركي. وهذا يدحض، عمليًّا، التفسير التقليدي السائد حول قوة اللوبي الصهيوني، والتي يستند إليها "العقل" العربي والإسلامي، لتفسير العلاقة المُحكمة بين أميركا والعدو الصهيوني من جهة، وتبرير الفشل في المواجهة من جهة ثانية، وتسويغ اللهث وراء أميركا وسياساتها من جهة ثالثة، بل يمكن القول إن البعُد الديني في تفسير هذه العلاقة، يُوضّح سبب قوة هذا اللوبي وقوة حضوره في أميركا.

- مخاطر وارتدادات

إن التفسير، أو البُعد الديني" الذي يقدمه الكتاب لتوضيح العلاقة بين أميركا والعدو الصهيوني، وبالتالي الدعم غير المحدود الذي يتلقاه كيان الاحتلال بالرغم من كلّ جرائمه، قد يحمل بالمقابل ارتدادات سياسية سلبية، وأبعادًا دينية خطيرة. لعلّ من أبرزها، ثلاثة مسائل مترابطة على الأقل، هي على النحو الآتي:

الأولى، تجاوز أو تهميش فكرة اللوبي الصهيوني وعمق حضوره ونموه ودوره.

الثانية، وهي الأخطر، تحويل الصراع في فلسطين إلى صراع ديني، حرب دينية، الأمر الذي سيحرف النضال الوطني والتحرري والإنساني عن مساراته الحقيقية.

الثالثة، تتجسد أبرز مظاهرها في اللحظة السياسية، والمتمثلة في حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة. فهل يمكن القول: إن أنهار الدم وسياسة الدمار الشامل وجرائم الموت الدائمة ومسلسل الإبادة الجماعية وانتهاك كلّ المحرمات الإنسانسة والأخلاقية والقانونية والدينية.. هي مقدمة أو خطوة باتّجاه النبوءات التوراتية؟ وأين فكرة المحبّة والتسامح التي يدعو إليها السيد المسيح؟ وأين صدقية الشعارات "الحضارية" حول الإنسان والطفل والعدالة والحرية.. التي تدّعي أميركا والغرب عامة الدعوة إليها؟

- الثروة والدين

يستعرض المؤلف علاقة الاقتصاد بالدين. وبتعبير أدق كان البحث عن الثروة (الذهب) بُعدًا دينيًّا بامتياز. ويُقدم رحلات كريستوف كولومبس نموذجًا عن البٌعد المخفي/ الحقيقي للاستكشافات مستشهدًا بيوميات كولومبس والعديد من رجال الدين والمراجع الأخرى.إذ إنّ أهم "معلومة" كان يبحث كولومبس عنها، هي الإجابة عن السؤال الآتي: أين الذهب؟ غير أن الدافع والهم الأساس تضمن، ما يمكن عدّ "هوسًا دينيًّا" شاع في "عالم أوروبا المسيحية" في زمن كولومبس، والمتمثل في الاعتقاد بقرب عودة المسيح.

لكن قبل هذه العودة لا بُد من نشر الإنجيل في العالم. وهذا يعني تحويل الناس إلى المسيحية أو فنائهم. إضافة إلى "تحرير بيت المقدس، رمز الأرض المقدسة". من هنا، أشار كولومبس إلى العديد من نصوص الكتاب المقدس لتبيان أهمية دعوته "لتحرير القدس" وفتح "الديار المقدسة". وكان يوقع اسمه بصيغة "كريستو فرند"، وتعني باللاتينية "حامل المسيح". ومع أن دعوته لم تجد بداية تأييدًا، غير أن الأسبان، في تلك المرحلة الزمنية، كانوا يزعمون أن الله أرسلهم لفتح البلاد، ونصرهم على تلك الأمم. في الأحوال كافة، يوجد علاقة بين "فرض الرب الحقيقي" والحصول على الذهب؛ لأن المال ضروري للقيام بحملة صليبية "جديدة لتحرير القدس"، الأمر الذي يُعطي لمغامرات كولومبس بُعدًا دينيًّا، بامتياز، مع أن هذه الفكرة تبدو مُغيبة كليًّا في متابعة رحلات كولومبس.

إن الحروب الأوروبية (البرتغال، إسبانيا، هولندا...) كانت من أجل السوق والهيمنة على المستعمرات واستغلال ثرواتها واضطهاد شعوبها، رويدًا رويدًا. كما أن بروز الإمبراطورية البريطانية، منذ القرن السابع عشر، وسيطرتها، عمليًّا، على أميركا وإقامة المستعمرات فيها، كان، ومنذ البداية، في إطار إيديولوجي ثنائي الهدف: البحث عن الثروة من جهة، و"العمل على تمجيد خلق الرب" من جهة ثانية. إذ كانت أميركا مجالًا لـ"لهوس الديني" والصراع بين الخير والشر الذي أصبح صراعًا بين البروستانتية والكاثوليكية. وقد مثلت بريطانيا للسكان الذين وفدوا إلى المستعمرات الأميركية "محور الشر".

- المخيال الديني

إن ظهور الإصلاح البروتستانتي دفع العديد من البريطانيين إلى الهروب إلى إمريكا، هربًا من الاضطهاد. من هنا، ساد في المخيال الشعبي مقولة إن أميركا قد اختيرت، من سائر أمم الأرض، لتكون مؤئلًا للمجيء الثاني للمسيح، كونها مكانًا لاستكمال الإصلاح الديني "البروتستني"، بعد فشله في أوروبا. وقد تماهى المستوطنون البريطانيون البروتستانت على الأرض الأميركية، مع الإسرائيلين القدامى، وكأنهم هم "إسرائيل المسيحية"، وكانت "التوراة" مرجعهم المطلق. وهم بالتالي "شعب الله المختار"، مقارنة بما حدث مع اليهود في مصر قديمًا.

غير أن الأجيال التالية من المستوطنين، أضافت إلى هذه الرؤية الدينية مقولة إنهم هم "أهل البلاد" وأبناؤها، كونهم ولدوا فيها. وهذا ما وسّع حرب الإبادة الجماعية ضدّ الهنود، أهل البلاد الأصليين. جرى كلّ ذلك تحت ذريعة أن الله فضّلهم على العالمين وأعطاهم الأرض. وهذه "الأخلاق الإبادية" ما تزال مهيمنة. وهذا التوجّه جسد، عمليًا، إسقاط البُعد الديني على مسارات الحياة السياسية والاقتصادية على تجربة المهاجرين البريطانيين إلى أميركا، ما جعل أميركا، من وجهة نظرهم، هي البديل عن الأرض الموعودة في أرض كنعان. غير أن هذا الاعتقاد تحول جغرافيًّا، في القرن التاسع عشر، في الثقافة الأميركية، حيث أصبحت "الأرض المقدسة" في القدس/فلسطين هي الهدف.

- النزعة الصهيونية

في إطار الثقافة الأميركية، يمكن ملاحظة أمرين، على الأقل، الأول: إيمان الرؤساء الأميركيين العميق بالصهيونية، لدرجة يمكن القول معه: إن أميركا هي المالك الحقيقي للمشروع الصهيوني. بمعنى أدق هم رواد الصهيونية قبل قيام المشروع الصهيوني. والثاني: هيمنة الرموز التوراتية على كلّ كبيرة وصغيرة في الحياة الأميركية، من العملة والشعار وأسماء المدن.. والأهم نمط التفكير وطبيعة المؤسسين. إزاء هذا الواقع، تولّد عند اللاهوت البروتستاني الأميركي اعتقاد راسخ، بضرورة "البعث اليهودي"، وبأن المجيء الثاني للمسيح مرهون بإنشاء "دولة يهودية" في فلسطين تلم شملهم. وقد كانت هذه النزعة "الإيمانية/الدينية" أكثر قوة عند الأميركيين مقارنة بالبريطانيين. والسبب في ذلك يعود إلى أن إقامة أميركا، هو بحد ذاته، نبوءة إنجيلية، وأن مصير "إسرائيل" يعانق مصيرها. وقد تعززت هذه النزعة أكاديميًّا ولاهوتيًّا وأقتصاديًّا.

- هوس ديني

بناء على هذا التصور الإيماني/الديني، حاول بعض اليهود- موردخاي نوح مثلًا- العمل لإقامة "دولة يهودية" في جزيرة "جراند آيلاند"، على نهر نباجرا بين شلالاته المعروفة و"بافالد" في نيويورك، على أن تكون هذه الدولة مكانًا لتجميع اليهود تمهيدًا لنقلهم إلى فلسطين. غير أن هذه الجربة سرعان ما سقطت، بمجرد قيامها. لكنّ الدعوة من أجل بناء "دولة إسرائيل" في فلسطين بقيت قوية ومهيمنة، سواء بالدعاء والصلاة أم بالسفر إلى فلسطين أم من خلال بعض الفرق الدينية لخدمة هذا الفكرة والتبشير بها، عبر الوسائل المحتلفة.

هذا الهوس كان نتيجة لتماهي المستوطنين البريطانيين البروتستانتّيين على الأرض الأميركية بالكامل مع الإسرائيليين القدامى، حيث رأى هؤلاء المستوطنون أنفسهم بأنهم "إسرائيل المسيحية"، ويصنّفون بريطانيا التي خلّفوها وراءهم بـ "أرض مصر"، والمحيط الأطلسي الذي عبروه بـ"البحر الأحمر"، وأميركا التي استقروا فيها بـ"أرض كنعان الجديدة" أو أرض الميعاد. وهذا يتناقض مع ما ذهب إليه المفكر الفلسطيني- الأميركي إدوار سعيد، في كتابه "الاستشراق"، بأنّ تاريخ الاهتمام الأميركي بالصهيونية كان مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية.

- المصالح والاستعلاء

مصطلح "الشرق الأوسط" من إبتكار الأميرال البحري الأميركي ألفرد ثاير مِهان، في العام العام 1902، والذي بيّن من خلال كتاباته أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية في الصراع العالمي المتوقع بين بريطانيا وإلمانيا. قبل ذلك كان التعبير السائد هو الشرق عامة، ما جعل وزارة الخارجية الأميركية تقوم بإعادة "تخيُّلها الخاص للمنطقة". غير أن النظرة، أو الصورة عن الشرق وشعوبه ومعتقداته، بقيت سلبية مع أن الشرق عامة كان "حلم" الأميركيين، وهو أكثر من الخيال في الذهنية الأميركية.

كما أن الأطماع بخيرات هذه المنطقة ولّدت الحروب البحرية؛ حيث كان للقوة البحرية الجزائرئة اليد الطولى في السيطرة، قبل أن تبسط أميركا سيطرتها على دول شمال إفريقيا، ما طور التجارة الأميركية الخارجية. كما نجح جماعة اليهود الأميركيون في إقامة معاهدة مع الدولة العثمانية، تسمح لهم بالتوسع في التجارة والوجود الدبلوماسي، الأمر الذي أدى إلى زيادة النشاط التبشيري - "التنصيري" في أرجاء الشرق الأوسط. كما وسّع الأميركيون تجارة الأفيون، إلى جانب التبشير الديني، وعقدوا اتفاقية مع حاكم مسقط، إلى أن أصبح النفط المدخل الأميركي للمنطقة.. من دون أن يُلغي الصورة الذهنية الاستشراقية التي ترى العالم الإسلامي، بما يحفل به من استبداد وفساد اقتصادي وحماقة فكرية.. بحسب رأيهم، نقيضًا للنظام الجمهوري الأميركي الذين يدعون إليه، من دون أية إشارة إلى البُعد الديني في سياساتهم.

- مسار التبشير

كان البروتستانت الأميركيون يعتقدون في القرن التاسع عشر أن "العصر الجديد هلَّ"، وأنهم يشكّلون الطليعة مع "إخوتهم البريطانيين". وبالتالي نسوا، في هذه اللحظة، مشاعر التحامل على البريطانيين، الأمر الذي عزّز الجهود التبشيرية في الأراضي غير المسيحية. في هذا الإطار، أُسست الإرسالية الأميركية للتبشير في فلسطين؛ حيث استندت إلى ما تسرّب من الأدبيات اليهودية إلى صميم العقيدة المسيحية في أمور ثلاثة، من حيث المبدأ:

الأول، أنّ "اليهود شعب الله المختار".

الثاني، الاعتقاد بوجود "ميثاق إلهي" يربط اليهود بالأرض المقدسة في فلسطين.

الثالث، ربط الإيمان المسيحي القائل بعودة السيد المسيح بقيام "دولة صهيونية". وهذا باعتقادهم الطريق على خطى "بني إسرائيل"، من هنا مثلًا، كانت البعثة الاستكشافية الأميركية إلى البحر الميت. غير أن حركة التبشير واجهت العديد من العقبات إلى أن أصدر الصدر الأعظم العام 1847، مرسومًا اعترف بالبروتستانت "مّلة"/"طائفة" في الدولة العثمانية. وفي العام 1850، أُطلق عليهم اسم "المسيحيون الانجيليون".

ثم عمد الأميركيون إلى إقامة مستوطنات زراعية مسلحة في فلسطين- وهذا ما عمد إليه لاحقا الصهاينة، وما يزالون- وحرص الأميركيون على دعم اليهود في القدس كونها "ميراثهم الشرعي"، وكلّ ذلك، تحت ذريعة التمهيد لعودة المسيح. وقد وصل هذا الهوس بأن إحدى العائلات الأميركية أسست مستوطنة في القدس في العام 1881، لأنهم أرادوا أن يروا بأم العين تحقيق النبوءات. فقد كانت هذه العائلة تذهب، كلّ صباح، إلى جبل الزيتون حاملة المرطبات والفطائر آملين أن يقابلوا المسيح عند عودته، لكي يقدموا له ما يحملونه. هذا المنحى المتطرّف الذي كان سائدًا، وما يزال بأشكال مختلفة، لم يمنع مثلا، القنصل الأميركي في القدس من إرسال تقارير إلى حكومته يحذرهم من هذا المنحى الذي سيكون "وبالًا" على اليهود، وعلى السكان الأصليين"، في العام 1891،. لكن المنحى المغالي في التطرّف كان المهيمن.

وفي إطار "مختلف"، إلى حد ما، قدم مارك توين، في كتاب له بعنوان: "السُذَّج خارج الوطن"، بعد رحله قام بها إلى الشرق الأوسط، وبشكل ساخر جدًا المسار الأميركي باتّجاه فلسطين، وكأنها "مشيخية بروتستانتية"، وتهكم على كلّ شيء في القدس، منها مثلًا مكان ميلاد المسيح، فبرأيه هذه الأرض تمثل البؤس والبشاعة. غير أنه أبقى على نظرة الازدراء تجاه أوضاع سكان هذه المنطقة، مشبهًا أهالي الشرق بالهنود الحمر، بكلّ ما يمكن أن تتضمنه هذه النظرة من هوس في الإبادة وارتكاب الجرائم.

- أميركي أبو الصهيونية

ضمن هذا الاتّجاه، يُعدّ وليام بلاكستون الأميركي غير اليهودي هو "أبو الصهيونية" قبل هرتزل. إذ ألف كتابًا في العام 1878، بعنوان "عيسى قادم"، رأى أن تطوير فلسطين زراعيًّا وتجاريًا لن يتمّ إلا على أيدي اليهود "ورثة هذه الأرض". وهو الذي أطلق الشعار الذي اعتمدته الحركة الصهيونية لاحقًا، فلسطين أرضًا بغير شعب، ويجب أن تُعطى لشعب بلا أرض. مركزًا على ضرورة استعادة "إسرائيل" وإعادة بناء القدس مستندًا إلى ما ورد في نصوص الكتاب المقدس. وقد أسس منظمة باسم "البعثة العبرية من أجل إسرائيل"، وهي مستمرة حتّى اليوم، باسم "اليسوعية الأميركية" التي تُعدّ قلب جهاز الضغط للوبي الصهيوني في أميركا.

كما دعا بلاكستون إلى ضرورة توطين اليهود في فلسطين وبناء ما يسمى "دولة إسرائيل"، مطالبًا بضرورة تدخل أميركا لأجل هذا الهدف، ما يجعله فيلسوف الصهيونية غير السامي الحديث في أميركا. كما سعى لإقامة مؤتمر عالمي لتحقيق هذا الهدف، كونه هدفًا "إلَهيًّا". كما دعا إلى تحويل هجرة اليهود الروس إلى فلسطين بدلًا من توجههم إلى أميركا. ومن دعواته أنه طالب هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة، إلى عدم قبول قيام دولة لليهود إلا في فلسطين، لأنها الأرض الموعودة، وعلى أن تكون عاصمتها القدس. لهذا يمكن النظر إلى نقل السفارة الأميركية إلى القدس، بعد كلّ هذه السنوات، بتاريخ 6/12/2017، وفي عهد الرئيس ترامب، إلى أنها كانت ضمن هذا الاتّجاه، وبرأيه أن هذه الخطوة قد تأخرت كثيرًا.

- التنقيب استنادًا للتوراة

مع انتهاء الحرب الأهلية في أميركا (1865)، زاد الاهتمام بموضوع فلسطين من خلال السعي لاستكشاف الأرض المقدسة، وفي العام 1870 أُسست "الجمعية الأميركية للتنقيب في فلسطين"، بالتعاون مع الصندوق البريطاني لاستكشاف فلسطين. وسار على هذا المنوال عدد من الأميركيين لإيجاد آثار تؤكد المعطيات التوراتية. لكن من دون جدوى. واستمرت عمليات التنقيب في النصف الأول من القرن الماضي. وقد نص البند الثاني من وثيقة الانتداب على "حق" الدول الأعضاء في عصبة الأمم في إجراء "البحوث الأثرية". من هنا عمل الباحثون الأميركيون، وغيرهم، في فلسطين مستندين إلى سلاحين "الكتاب المقدس في يد، والمجرفة في اليد الأخرى". وقد نبه عالم الآثار سليرمان إلى المضامين السياسية لهذا الاتّجاه، لإثبات ما هو "مُصّور في التوراة"، الأمر الذي يجعل هذا العمل مستندًا إلى "إبادة الشعب الفلسطيني"، والتنكر لحقوق السكان الأصليين في الأرض. وذلك على المنوال ذاته الذي اعتمده الأميركيون مع شعب الهنود الحمر.

وعليه؛ كان التناغم والتكامل قائمًا بين الحركة الصهيونية الساعية إلى تحويل فلسطين إلى وطن قومي يهودي من جهة، وبين علماء الآثار الساعين إلى تحويل فلسطين نفسيًّا إلى أرض يهودية من جهة ثانية. وفي الحالين، يوجد تسخير للعلم وتحريفه لخدمة أغراض سياسية غير موضوعية؛ لأن هذا العمل سياسي بامتياز أولًا، ومخيف ومزرو للتاريخ والواقع ومعطياته ثانيًا.

- الدور الأميركي في "وعد بلفور"

إن استعراض مسار الانحياز الأميركي للكيان الصهيوني، في النصف الأول من القرن العشرين، قبل احتلال فلسطين، وحتّى إعلان الكيان وحتّى اللحظة السياسية الراهنة، كان بشكل أو بآخر، يستند إلى الخلفية التاريخي/السياسية بأبعادها الدينية. وقد عمد الرؤساء الأميركيون، على اختلاف الحزب الذي ينتمون إليه، إلى تجسيد هذا المسار بطرائق وأشكال مختلفة. من هنا، فإنّ الإطار الذي حكم العلاقة الأميركية مع الحركة الصهيونية، قبل قيام الكيان الصهيوني، استند، إضافة لما سبق، إلى مجريات الحرب العالمية الأولى وما أعقبها. بمعنى آخر؛ فإن الصراع داخل أميركا بين فكرتي "الانعزال" أو المشاركة لم يعد قائمًا بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى؛ لأن تدخل أميركا ومشاركتها في الحرب، حقق لأميركا العديد من المكاسب داخليًا وخارجيًا. إذ جعلها الدولة الأقوى عالميًّا، مقارنة بحلفائها؛ خاصة وأن اهتمامها بدول العالم كان بدافع اقتصادي ومعتمدًا على توسع نطاق الرأسمالية، والحاجة إلى أسواق جديدة لاستيعاب النهضة الصناعية في أميركا. من هنا مددت أميركا "مبدأ مونرو" إلى الشرق الأوسط. وحصرت لنفسها حق التدخل في شؤون الشرق الأوسط من دون أي طرف آخر، حتّى لو كان هذا الطرف الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية، أو.. وضمن هذا النطاق حظيت الحركة الصهيونية بالاهتمام والرعاية.

وعليه؛ فإن "إعلان بلفور"، المعروف بـ"وعد بلفور"، كان لأميركا الدور الأساس في بلورته. فالمسودة النهائية للإعلان الذي أصدرته الحكومة البريطانية تمت صياغته بين الحكومة البريطانية وشخصيات صهيونية في الحكومة الأميركية في عهد الرئيس ويلسن. بل يمكن القول: "إن الصهاينة الأميركيين، كانوا المسؤولين عن النص النهائي لهذا الإعلان، وبموافقة الرئيس الأميركي شخصيًا. وذلك تحت ذريعة السعي الأميركي لاستعادة "الأراضي المقدسة لإصحابها الأصليين".

- نماذج رئاسية منحازة بالكامل

كما أن الرئيس الأميركي ويلسن لم يخفِ رغبة أميركا وسعيها لإقامة دولة يهودية في فلسطين. وقد يكون أول رئيس أميركي قام بدعم المشروع الصهيوني رسميًّا، وساند السياسات البريطانية في هذا الاتّجاه؛ لأن السائد أن بريطانيا كانت الأساس، ولا تتم الإشارة إلى الدور الأميركي وخطورته قبل الإعلان عن وعد بلفور أو بعده.

وفي مؤتمر الصلح في فرساي العام 1919، قدم المؤتمر الصهيوني العالمي مذكرة، طالب فيها بإنشاء الدولة اليهودية في فلسطين وشرق الأردن وجنوب لبنان. وكان الصهاينة الأميركيون ناشطين في مؤتمر فرساي، الأمر الذي يكشف زيف الشعارات التي رفعها ويلسن بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ورغم ما أشارت إليه لجنة كنج/كراين بأن سكان فلسطين ومحيطها يرفضون البرنامج الصهيوني، غير الرئيس هاردنج (خليفة الرئيس ويلسن) عمد عامدًا ومباشرة، إلى التشدد في تأييد إقامة "وطن" قومي لليهود في فلسطين.

ضمن هذا المسار السياسي المنحاز، وافقت أميركا على الانتداب البريطاني على فلسطين، وأكدت موافقتها على "وعد بلفور"، من خلال الاتفاقية الأميركية البريطانية العام 1924، الأمر الذي يعني، وبشكل مباشر وصريح، أن أميركا ألزمت نفسها بحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره.

هذه السياسة الأميركية المنحازة بالكامل للعدو الصهيوني وجرائمه، والمعادية بالمطلق لحق الشعب الفلسطين، ليست جديدة، وقد شهدت عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، مواقف سياسية أميركية لدعم الحركة الصهيونية.

في المقابل؛ عمدت إلى مقاومة أي تحرك سياسي وشعبي في فلسطين، أو المنطقة العربية لنصرة شعب فلسطين. وفي العام 1945، ومباشرة بعد أن تسلم هنري ترومان الرئاسة الأميركية، التقى رئيس المجلس الصهيوني الأميركي، وأعلن أن أميركا ستقوم بعمل كلّ ما بوسعها لمساعدة اليهود على إقامة "وطن" في فلسطين، ومن لا يوافق في الإدارة الأميركية عليه أن يستقيل. كما عمد إلى مراسلة رئيس وزراء بريطانيا كليمنت أتلي، خليفة تشرشل، ووصلا إلى أن يعلن أتلي أمام مجلس العموم البريطاني بيانًا مفصلًا عن القضية الفلسطينية، يُعلن فيه إدخال أميركا طرفًا في القضية وفي أي حل من جهة، ويُعلن عن تشكيل لجنة مشنركة بينهما لمتابعة القضية من جهة ثانية. كما أن متابعة أعمال هذه اللجنة يُبيّن مدى الانحياز ضدّ الشعب الفلسطيني وقضيته.

ويمكن الإشارة إلى ما أعلنه ترومان، وبصراحة تامة ومن دون أي تردّد، الآتي: "آمنت بـ"دولة إسرائيل"، حتّى قبل قيامها، وأعلم أنها قامت على حبّ الحرية، هذا الحب الذي كان النجم الهادي للشعب اليهودي، منذ أيام موسى". هذه السياسة الأميركية ما تزال قائمة، وبطرائق أكثر وحشية، من خلال ما نعايشه في هذه اللحظة السياسية من ممارسات صهيونية أميركية في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.

- ما أشبه اليوم بالبارحة

إن مشروع تقسيم فلسطين، كان ضمن المسار السياسي المعتمد أميركيا. فـ "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين"، التي تشكلت العام 1947، والمعروفة اختصارًا باسم "لجنة الأنسكوب"، كانت مؤلفة من 57 عضوًا، وكان مؤيدو الصهيونية الأكثر عدّدًا بين ممثلي الدول. وبعد سلسلة من الاجتماعات واللجان الفرعية، أصدرت بتاريخ 25 تشرين الثاني 1947 المشروع الذي قبلت به 25 دولة، وعارضته 13 دولة، وامتنعت 17 دولة عن التصويت. وأحيل إلى الهيئة العامة، مع أن الأغلبية المطلوبة لإحالته غير متوفّرة.

من هنا عمدت أميركا، وعبر رئسيها، إلى الضغط لتامين صدور قرار التقسيم، سواء من خلال تأجيل إنعقاد الجلسة العامة أو لجهة الضغط المباشر على بعض الدول، أو لجهة التشكيك بصحة مندوبي بعض الدول، أو لجهة التهديد، كما حصل مع فرنسا وتهديدها بقطع المساعدات عنها، إلى أن صدر بتاريخ 29 تشرين الثاني 1947، قرار التقسيم بتدخل مباشر من الحكومة الأميركية. فقد قُبل القرار بأغلبية 33 صوتًا، ومعارضة 13 صوتًا وامتناع 10 عن التصويت. لذلك يشير البعض إلى أنه: "لم تكن دولة أكثر حماسة لمشروع التقسيم من الولايات المتحدة الأميريكة".

- الدين يُحرك سياسة

من هنا قد لا يكون من الضروري الاسترسال والشرح، خاصة وأن مسار المواقف الأميركية في دعم المشروع الصهيوني والانحياز المخجل لجرائم الكيان ضدّ الشعب الفلسطيني ما تزال على ما كانت عليه، سواء في تبني الفكرة الصهيونية قبل قيامها، أم في تجسيد السياسات العدائية تجاه فلسطين وفرض الاحتلال، أو في غيرها من المواقف، حيث تبدو السياسات الأميركية على حالها، فهي تتشابه وتتكرّر، بطرائق مختلفة، وكأن كيان الاحتلال وجيشها النازي رسل "سلام" و"محبة".

لسنا بحاجة بعد هذا العرض لتاريخ العلاقة بين أميركا والفكرة الصهيونية إلى الاستغراب أو التعجب، ونحن نتابع المواقف الأميركية ومجريات اجتماعات مجلس الأمن، وغيره من المؤسسات الدولية، تجاه ما يجري اليوم في قطاع غزّة والضفّة الغربية في فلسطين، من مذابح وإبادة جماعية.

لقد سقط القناع عن كلّ الشعارات البراقة التي ترفعها الولايات المتحدة الأميركية والعديد من دول الغرب القائلة بـ"العلمنة" و"حقوق الإنسان" و"حقوق الطفل" و"الديمقراطية" و"حماية المؤسسات الدولية".. وقد يكون من المفيد التساؤل حول علاقة الدين بالسياسة في أميركا. إذ كيف يمكن أن تكون النبوءات الدينية مُحركًا لسياسات "الدولة العلمانية الأقوى" في العالم؟ وهل يحق لأميركا، في هذه الحال، اتهام غيرها من الدول بالتعصب الديني؟

إقرأ المزيد في: قضايا وكتب

26/03/2025

"الروح المجرد" : أحوال أهل التوحيد والعرفان

13/08/2024

قراءة في كتاب : بيادر التعب (2/2)

07/08/2024