الخليج والعالم

كركوك بين الحلول الهشّة وأزمة الثقة!

"تمخض الجبل فولد فأرًا".. هكذا وصف أحد السياسيين، النقاشات والسجالات والمفاوضات التي امتدت لبضعة أشهر بخصوص تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك، وتوزيع المناصب العليا فيها، على ضوء نتائج ومخرجات انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي 2023.

ويبدو هذا الوصف قريبًا جدًا إلى الواقع، لأن ما يمكن تسميته بـ"صفقة" توزيع المناصب التي انتهت إلى ذهاب منصب المحافظ لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومنصب رئيس مجلس المحافظة إلى كتلة "القيادة" القريبة من حزب تقدم، جرت بين بعض الأطراف، فيما استبعدت منها أو ابتعدت أطراف أخرى عنها، ما يؤشر إلى بقاء كركوك في دائرة التوتر والتأزم والاحتقان السياسي، خصوصًا أن الغائبين أو المغيبين، قوى مؤثرة سياسيًا ومجتمعيًا، مثل الجبهة التركمانية، وبعض العرب السنة، وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني.

في واقع الأمر، لا ترتبط مجمل مشاكل كركوك بالمرحلة الحالية الراهنة، بل إن جذورها تمتد ربما الى أربعة عقود من الزمن أو أكثر، حينما أقدم نظام صدام حسين على تنفيذ حملة "تعريب" واسعة، أُريد من ورائها تضخيم وجود المكوّن العربي على حساب المكونين الكردي والتركماني، ولعل ذلك المخطّط كان بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت، وبالفعل هذا ما حصل بعد الإطاحة بنظام صدام في ربيع عام 2003، إذ برزت ردود الأفعال غير المدروسة بدقة وعناية، لتخلق أوضاعًا مضطربة وقلقة للغاية، عمقتها جملة عوامل، من بينها طبيعة المشهد السياسي العام في البلاد، الذي طغى عليه انعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين، والتنافس الحاد على المواقع والامتيازات، وسعي كل طرف إلى إضعاف وتهميش وإلغاء الطرف الآخر، دون الالتفات للعواقب والارتدادات اللاحقة، ووجود الأجندات والمشاريع والتدخلات الخارجية.

كذلك، فإن ظهور الجماعات والتنظيمات الإرهابية - لا سيما تنظيم القاعدة- وتوسعها، وتعاونها مع بقايا النظام السابق، ساهم إلى حد كبير في تكريس مظاهر الفوضى، وغياب الأمن والاستقرار، واتساع نطاق التناحر السياسي، خصوصًا في المدن والمناطق ذات النسيج الاجتماعي المتنوع قوميًا ومذهبيًا وطائفيًا، كمحافظة كركوك.

وكل تلك الإسقاطات وغيرها، حالت دون إجراء الانتخابات المحلية في كركوك في عامي 2009 و2013، لتبقى الأمور على حالها تدور في حلقة مفرغة من الصراعات والتجاذبات، طيلة فترة زمنية طويلة امتدت من عام 2005، حيث انتخابات مجالس المحافظات التي شملت كركوك أيضًا، وحتى انتخابات الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 2023.

وأضافت تداعيات الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان الذي جرى في الخامس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر 2017، المزيد من التأزيم والتعقيد في كركوك، وتحديدًا بعد الخروج الكردي من المدينة في السادس عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام، وتبدل موازين القوى لصالح المكونين العربي والتركماني فيها.

ولا شك أن هذه الصورة المضطربة بخطوطها وألوانها وعناوينها المتداخلة والمتشابكة والمتضاربة لكركوك، ألقت بظلالها على مشهد الانتخابات المحلية العام الماضي، وأشارت منذ وقت مبكر إلى الواقع المعقد للمحافظة، وهذا ما تبّدى بوضوح أكبر من خلال نتائج الانتخابات التي أوجدت حالة استقطاب حادة، ونزعة كل طرف للاستحواذ على حساب شركائه الآخرين.

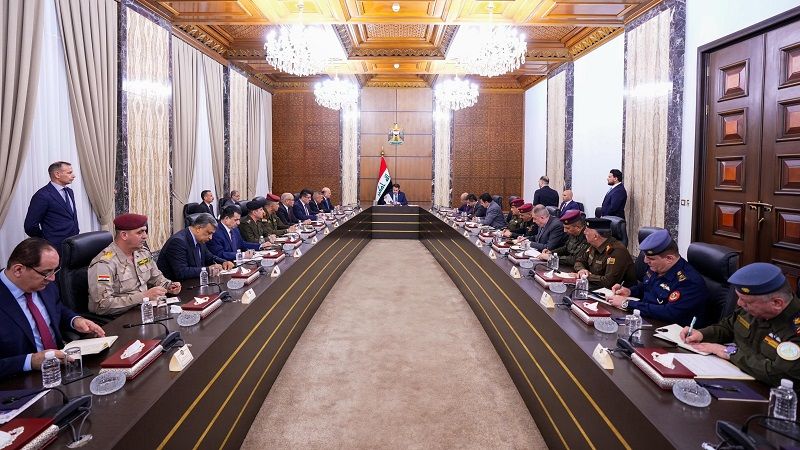

ولخطورة الموقف، والخشية من انزلاق الأمور إلى نقاط حرجة ومنعطفات خطيرة، وللخروج من عنق الزجاجة، بادر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل المباشر، وعقد عدة اجتماعات مع رؤساء الكتل السياسية والنخب والشخصيات السياسية المؤثرة في كركوك، دون التوصل إلى حلول مرضية للفرقاء، وما نجح السوداني فيه هو التئام مجلس المحافظة المنتخب للمرة الأولى، بأعضائه الستة عشر، بعد سبعة أشهر على الانتخابات، في الحادي عشر من شهر تموز/يوليو الجاري، بيد أن شيئًا لم يتحقق، في ظل تعنت كل الأطراف وإصرارها على مواقفها ورؤاها، إلى أن اجتمع تسعة أعضاء من مجموع خمسة عشر عضوًا في مجلس محافظة كركوك، في العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري، بفندق الرشيد بالعاصمة بغداد، وتوافقوا في ما بينهم على "صفقة" توزيع المناصب، مع إبقاء حصة الغائبين منها شاغرة.

وبصرف النظر عن الخيار الذي انتهت إليه الأمور لإدارة كركوك، فإن مجمل المؤشرات تؤكد استمرار المأزق، إن لم يكن تعمقه بدرجة أكبر، وهو ما يعني أن الأمور ستكون قابلة للتفجر في أي وقت، خصوصًا مع غياب الثقة بين الفرقاء.

وفي حقيقة الأمر، تعد أزمة كركوك، صورة مصغرة للازمة السياسية العامة في العراق، والتي محورها وأساسها أزمة غياب وانعدام الثقة. وكما قلنا سابقًا، إن هذه الأزمة تتمثل بمستويين، الأول مستوى المكونات الذي نرى مصاديقه واضحة وجلية بعد كل انتخابات برلمانية عامة، أو انتخابات محلية، حيث تشكيل الحكومة أو الحكومات، والتدافع المحموم لقوى وشخصيات كل مكون من أجل الحصول على أقصى قدر من المكاسب والامتيازات. والمستوى الثاني يتمثل بمستوى المكون الواحد، إذ نجد أنه في داخل كل مكون من المكونات-العربية والكردية والتركمانية-خلافات وتقاطعات حادة في أغلب الاحيان، وبالنسبة للمكون الشيعي، تبرز الخلافات والتقاطعات واضحة عند اختيار رئيس الوزراء، وعند تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، أو ذات الهوية الشيعية الكاملة، كما هو الحال بالنسبة لمحافظات الجنوب والفرات والأوسط، وقد شهدنا الكثير من التجاذبات والمساومات في مسألة توزيع المناصب وتشكيل الحكومات المحلية على ضوء انتخابات كانون الأول/ديسمبر 2023، وفيما بعد فإن ازمة اختيار محافظ ديالى التي انتهت نهاية قلقة ومضطربة، وتتشابه في بعض أوجهها مع أزمة كركوك، تعد مصداقًا لما ذهبنا إليه.

وبالنسبة للمكون السني، وحتى لا نذهب بعيدًا، فإن أزمة رئاسة البرلمان، بعد تنحية رئيسه السابق محمد الحلبوسي بسبب التزوير، عكست عمق وخطورة المأزق بين أطراف هذا المكون. وهذا ليس بالأمر الجديد، بل إن قوى المكون السني وأطرافه وزعاماته غالباً ما تصادمت وتقاطعت وتصارعت على المناصب والمواقع، في الحكومات الاتحادية المتعاقبة، والحكومات المحلية ذات الاغلبية السنية في الأنبار ونينوى وصلاح الدين.

ونفس الشيء، إن لم يكن أعقد وأصعب، لدى المكون الكردي، بسبب التراكمات التاريخية الطويلة من الصراعات بين قواه الرئيسية، وتحديدًا الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ولعل جانباً غير قليل من الأزمات والمشاكل الداخلية في إقليم كردستان منشؤها تلك الصراعات، ناهيك عن انعكاسها على التنافس الحاد حول استحقاقات المكون الكردي في السلطات الاتحادية، كما هو الأمر بالنسبة لرئاسة الجمهورية ومناصب عليا أخرى.

ولا يختلف الحال مع المكون التركماني الذي تنقسم قواه السياسية والمجتمعية بين الفضاءين السني والشيعي، وتنقسم كلها في ارتباطاتها الخارجية، فضلاً عن طبيعة علاقاتها وتحالفاتها مع قوى المكون الكردي.

وقد عكست "صفقة" تشكيل حكومة كركوك المحلية، واقع الخلافات والتقاطعات والتدافعات بين الفرقاء العرب والأكراد والتركمان بأوضح وأجلى صورة.

وإذا كان المشهد المرتبك والمضطرب في كركوك يختزل الصورة الإجمالية العامة للمشهد السياسي العراقي العام، فإن الحل الحقيقي الغائب يعني في ما يعنيه، استمرار المسارات المتعثرة على سكة "أزمة الثقة"، وفي حال تحلحلت بعض العقد، فإن بعضها الآخر يحتاج إلى المزيد من الوقت، والمزيد من الجهد، والمزيد من التنازلات، والمزيد من النوايا الحسنة، والإرادات الصادقة، لأن التغلب على "أزمة الثقة" يمثل المفتاح لتفكيك كل العقد والإشكالات، وحل كل المشاكل والأزمات.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم

التغطية الإخبارية

سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين مركزًا للقيادة والسيطرة تابع لجيش العدوّ وسط قطاع غزّة

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوّي في المطلة في إصبع الجليل

الخارجية الصينية: ندعو الجنائية الدولية إلى اتّخاذ موقف موضوعي بعد مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت

إيران| اللواء سلامي: قرار المحكمة الجنائية اعتبار قادة "إسرائيل" مجرمي حرب انتصار للمقاومة بفلسطين ولبنان

إيران| اللواء سلامي: على دول العالم خصوصًا الدول الإسلامية قطع الإمداد العسكري والاقتصادي عن "إسرائيل"

مقالات مرتبطة

الحكومة العراقية تفنّد أكاذيب الكيان الصهيوني وترفض تهديداته

المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي: اتهامات الكيان ذرائع لتبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق

العراق.. تجمع جماهيري تضامنًا مع الشعبين اللبناني والفلسطيني

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفًا حيويًا جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: بناء جيل الشهيد نصر الله ليس مشروع حزب هو مشروع أمة